di Stefania Romito

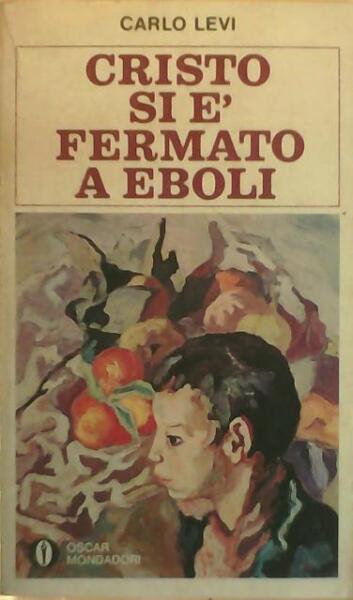

Il registro preferito di Carlo Levi, parlando dei suoi personaggi, è un’ironia impietosa, nella sua evidenza immediata. Vengono registrate con assoluta precisione tutte le loro prove di ottusità, ignoranza, malafede; ma raramente ne sentiamo la voce in un discorso diretto.

Dove il mistero appare fitto è nel cupo mondo contadino. Impossibile per Levi non sentirsene attratto. A muoverlo è anzitutto la pietà, come gli viene suscitata subito, all’ingresso in paese, dal contadino malato che gli muore fra le braccia. Poi interviene il sentimento dell’obbligo di ricambiare la fiducia ingenua che vede riposta in lui. Infine, si espande il desiderio di penetrare nell’immaginario etico-estetico popolare in cui l’uomo di cultura vede configurarsi pulsioni energetiche depositate nell’inconscio antropologico. Ecco il senso dell’invito a fare i conti con “la Lucania che è in ciascuno di noi”, come è detto nella prefazione del 1963.

Nei suoi resoconti vengono spesso introdotte espressioni attribuibili a personaggi o voci collettive del mondo contadino, ma che il narratore esibisce come sue. Dalla calata nell’indistinto magico, dove realtà e surrealtà convergono, egli ha tratto un insegnamento decisivo: il senso della morte, che permea la cultura contadina, non si oppone ma coincide con il senso della vita.

Il Cristo viene scritto negli anni più terribili della Seconda Guerra Mondiale. Ciò rafforza il valore come attestazione di fiducia nelle possibilità non solo di sopravvivenza ma di beatitudine esistenziale, quando cadano le barriere fra l’Io e gli altri.

Il Cristo è un’opera avente per destinatari elettivi i ceti colti ma non i letterati puri, essa adotta uno stile nel quale convergono disinvoltura e precisione. L’Io narrante tende a mettere a suo agio il lettore senza rinunciare a una compostezza decorosa. Il lessico è in prevalenza di livello medio, con scarse occorrenze di locuzioni auliche; quanto ai volgarismi, acquistano rilievo proprio per la loro rarità; è il caso di “pisciatoio”. Notevole è poi il risparmio nell’uso delle citazioni dal dialetto lucano, pur inevitabili. Frequente, ma non invasivo, è il ricorso al vocabolario speciale della scienza medica e farmacologica.

Molto frequenti le similitudini. A volte la similitudine ha una funzione pseudonobilitante, in chiave ironica, quando a essere in causa sono aspetti o figure del mondo dei galantuomini. (“I contadini non ci danno retta. Non ci chiamano quando sono malati” mi dice con l’aria velenosa e collerica di un pontefice che stigmatizzi un’eresia”). Ma per lo più essa serve a collegare umanità contadina e presenza animalesca, senza che ciò implichi diminuzione di dignità. Significative le similitudini che rimandano dall’animato all’inanimato (“non mi parevano donne, ma soldati di uno strano esercito, o piuttosto una flottiglia di barche tondeggianti e oscure, pronte a prendere tutte insieme il vento nelle piccole vele bianche”).

Logos e pathos si intrecciano nel Cristo. Il narratore protagonista si cala nel mondo in cui è stato imprigionato ma ne apre i confini, come in una ricerca dell’infinito nell’umiltà. In questo slancio, Levi però non viene mai meno alla propria consapevolezza critica: soltanto lui appare il detentore di una somma di valori culturali e coscienziali. La testimonianza più efficace della sua identità intellettuale è fornita dai riferimenti a fatti, figure, nozioni della grande storia politica, artistica, letteraria; ma anche questa esibizione di cultura conferma la disposizione dell’Io narrante a funzionalizzare il proprio sapere alla comprensione di una realtà culturalmente alta.

s.romito@corrierepl.it